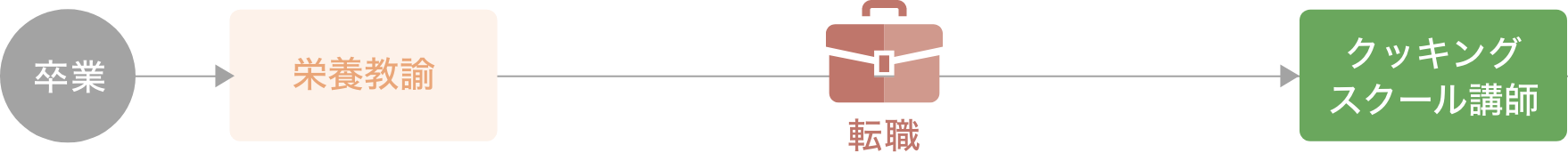

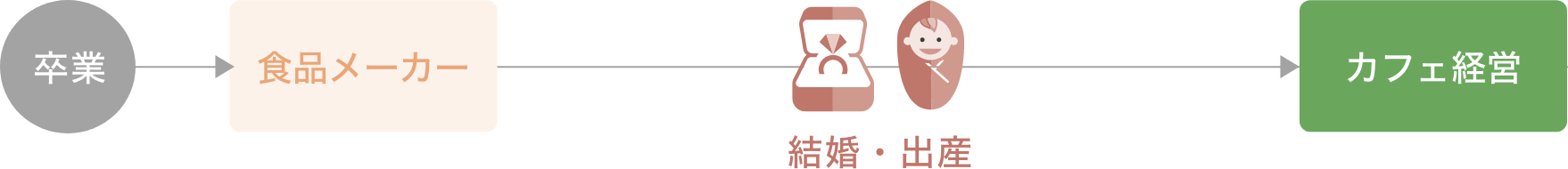

栄養士の資格があれば、栄養の知識と調理技能を活かせる病院、福祉施設、⾷品製造業といった

「食」の業界はもちろん、栄養教諭、料理教室講師、アスリートの健康指導など、幅広い職域で活躍することができます。

人々が健康的な食生活を過ごせるよう、食や健康に関する正しい知識や技能を持った

「食」と「栄養」のスペシャリストを目指します。

栄養に関わる将来はさまざまです。⾷の⼤切さを伝えていく仕事、新商品・メニュー開発に携わる仕事、運動⾯から健康を⽀える仕事など、あなたの「なりたい」に合わせた学びがチョイスできます。

地元企業との連携プロジェクトやコンテストへの参加で、栄養、美味しさ、そして見た目の美しさを兼ね備えたメニュー開発のアイデアを磨く体験ができます。

栄養教諭の資格取得に向け、教育実習での食育指導や学校現場での調理・衛生管理を体験的に学びます。地域の小学生を対象に食育指導の実践ができます。

栄養指導でアスリートをサポートする活動に関わることで、スポーツ栄養の知識を実践的に学び、パフォーマンスを栄養でマネジメントする力を身につけます。

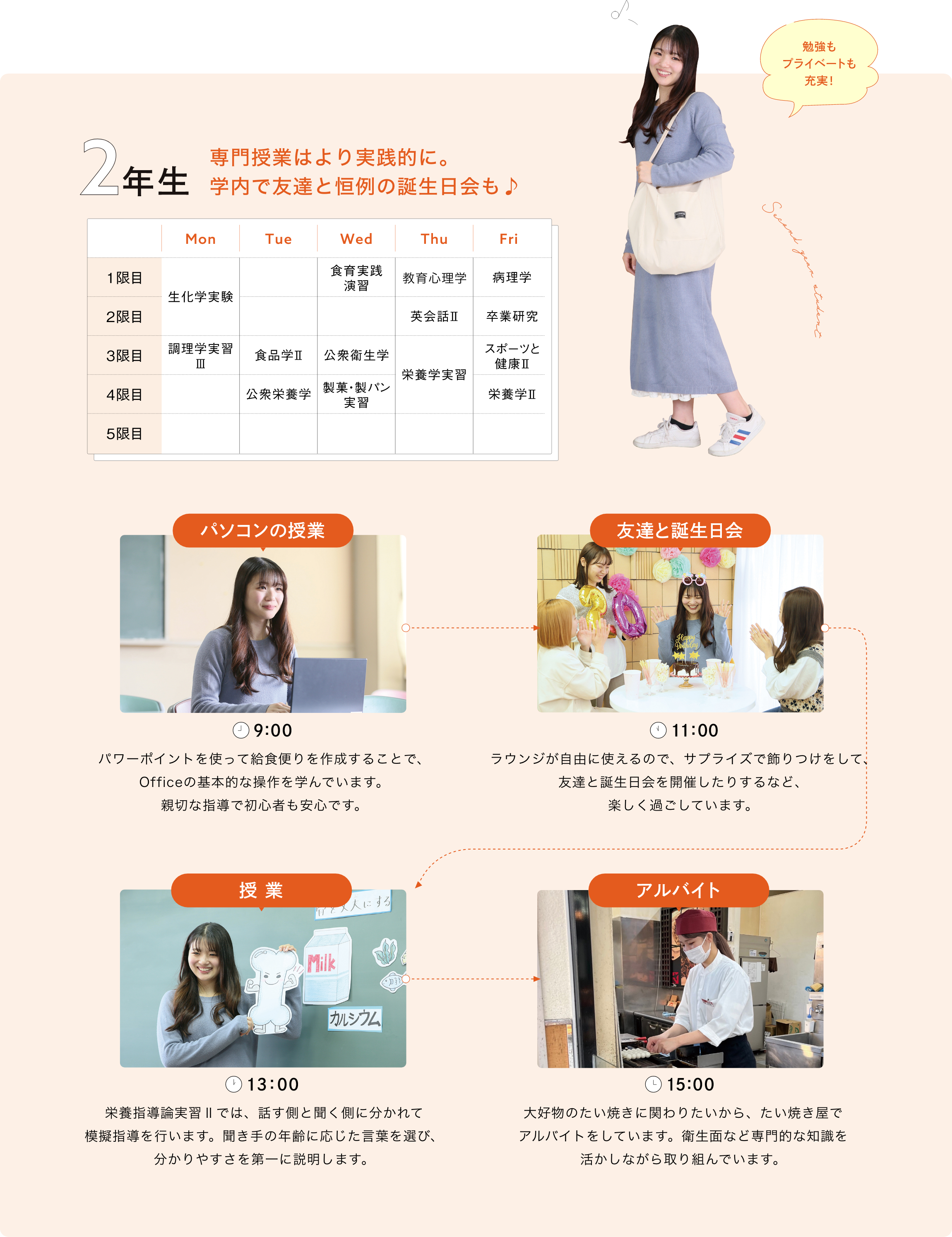

すべての人に食事で十分な栄養をとってもらうために、「おいしさ」はとても大切です。そのため、ライフステージ別のメニュー作りや「おいしく調理する技術」について理論的に学び、豊富な調理実習を通じて1人分でも100人分でも変わらずおいしく調理する技術を1年次からしっかり学びます。2年次ではさらに学内外での実習を通して実践力・応用力を身につけていきます。

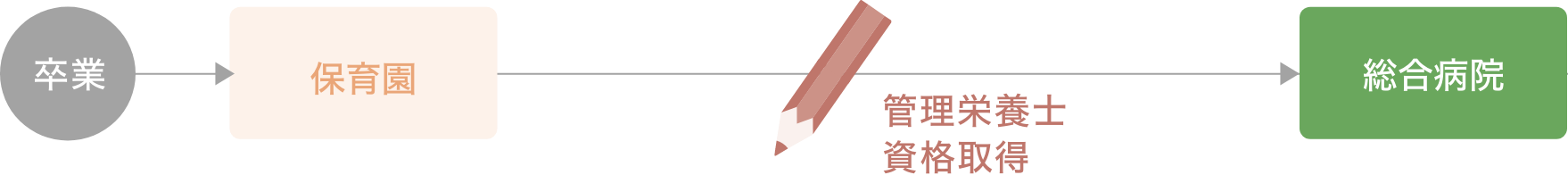

栄養教諭の資格取得に向け、2年次の後期に1週間の栄養教育実習を実施します。実習では、小中学校で直接食育の指導を行うとともに、給食での衛生管理や調理、後片付けなどの学校現場を体験することができます。他にも学内イベントとして、小学生を対象とした「めざせ!ちびっこシェフ」を開催。地域の特産品や旬の食材を使用し、主菜・副菜・デザートづくりから片付けまでを体験してもらい、食の大切さを伝えています。学生は先生となって指導することで、食育への理解を一層深めています。

地元食品企業との連携プロジェクトで、レシピコンテストを開催しています。限られた予算内で指定の食材を使用してメニューを考案。栄養面はもちろん、美味しさ、そして見た目の美しさも評価されるため、メニュー開発のアイデアを磨く体験ができます。2023年には企業との合同チームで『ご当地タニタごはんコンテスト』の全国大会にも参加。作品のプレゼンテーションをするなど多彩な体験をしました。また、フードビジネスコースでは、実際のフードビジネスを想定して事業計画や経営についても学び、キッチンカーでの実習も行います。カフェ経営などの夢の実現に向けて、調理技術や栄養の知識だけでなくビジネス感覚も育成します。

スポーツ栄養コースの授業ではアスリートを支える栄養指導について学ぶことができます。スポーツ栄養コース担当の有尾教授は、名古屋市が主催する「ベジ食べ応援レシピコンテスト」で、名古屋市をホストエリアに定めるラグビーチーム「トヨタヴェルブリッツ」の加藤竜聖選手とともに審査員も務めるなどアスリートとの交流があり、スポーツ選手のパフォーマンス向上のためのメニュー開発や栄養指導の経験が豊富です。愛知県下の高等学校で新体操部の栄養指導にも携わり、選手時代だけでなく引退後も見据えた栄養指導でアスリートをサポートしています。これらの活動に学生も関わることによりスポーツ栄養の知識を実践的に学びます。

食物アレルギーのある子どものいるご家庭に、「食物アレルギー対応のフルコース」を提供するイベント「みんないっしょのクリスマス」を開催しています。メニュー、レシピの考案から、当日の会場準備、調理、サービスなどをすべて学生たちで実施。一連の工程を経験することで、食物アレルギー対応の食事提供ができる栄養士としての知識と技術を学んでいます。20年以上にわたり無事故で続けられている、文教女子独自のイベントです。

文教女子では、「食物アレルギー演習」が必須科目。基礎知識を学ぶことはもちろん、代替食品を使った調理方法を学ぶなど、実際に現場で役立つスキルを身につけることを重視。こども食物アレルギー実務検定にもチャレンジできます。また、授業の中で考えたレシピを、視覚的にも魅力あるものとして伝えるために動画などを活用。蓄積してきた大学の知見を、広く世の中に発信する取り組みをしています。

食物アレルギー対応は、除去食の調理や献立作成に栄養士の知識と技術が発揮されます。しかし、保育現場における給食提供の場面では保育士との連携が不可欠になります。文教女子では、学科の壁を越えて、それぞれの専門性を理解し、栄養士と保育士の職種間の連携に踏み込んだアレルギー教育を実践しています。

食物アレルギー教育研究トレーニングルームから発信しています。

地元自治体と連携して、旬の食材や特産物、伝統料理を活かしたメニューの開発・商品化に取り組んでいます。清須市の伝統野菜「土田かぼちゃ」を商品化したアイスクリーム、稲沢市平和町のサクラグルメ限定メニュー、稲沢市産の野菜を使用した「食育レシピコンテスト」への挑戦など、学んだ知識を活かした活動を通して実践力を磨いていきます。

給食管理では、食事の提供だけでなく、計画性、食品流通、調理技術などを総合的に学習します。学外実習では特定給食施設で給食の運営について実践的に学びます。

菓子やパンをつくる上で必要な素材に対しての知識と、正確な材料の計量や温度管理などを学びます。実習を通して必要な知識と技術を習得し、お菓子やパンつくりの楽しさも実感できます。

食品学Ⅰで得た知識を基に実験を行うことで、より具体的に食品成分の存在や変化をとらえます。食品を化学の視点で学ぶことで、栄養面だけでなく、おいしく、美しい調理をできるようになります。

「調理学実習」や「給食管理実習」「製菓・製パン実習」など、栄養士として、

それぞれの現場で適切な対応ができるための実習を行っています。

栄養素量を意識した献立作成から効率的な調理方法、提供、検証まで、幅広い知識と実行力を身につけています。

肉・魚、それぞれをメインとして2種類の献立を作成。必要な栄養素の取り入れ方のコツを身につけます。

2年次では、グループ内で選んだ献立を100人分調理。適温適時に給食を提供できるよう、最新の機器を使い、効率よく大量調理する技術を学びます。

学生と教職員をお客さまとして招き、給食を提供。食事提供時のコミュニケーションや衛生的な提供方法など、実践的に学びます。

終了後に嗜好調査を行い、集計します。コメント欄のメッセージに励まされ、さらに意欲が高まります。

食育指導に魅力を感じ栄養教諭を目指しています。「栄養教育実習」では、衛生管理や調理員指導など幅広い業務を現場で知ることができました。また「受験勉強の集中力を高める食事」というテーマで中学3年生の授業も担当。翌日に「集中できました!」と報告してくれた生徒たちの笑顔を見て、大きなやりがいを感じました。

都道府県知事の許可を受けて、給食の運営や一般的な栄養指導を行うことができます。医療・福祉・学校などで健康増進、食事管理を行います。

小・中学校に勤務し、肥満や食物アレルギーなどに対する個別指導や、学校給食の栄養・衛生管理に関わる業務に就くことができる資格です。

栄養士免許取得後、3年以上の実務経験を経て受験資格が得られます。文教女子では、卒業生に向け、国家試験対策を無料で開講しています。

文教女子のアドバイザーは、学生に対して学びの習熟度や希望の進路を把握しながら、きめ細やかに指導します。また、栄養士として勤務経験のある実務家教員がその経験を授業や実習などの場面で伝えています。