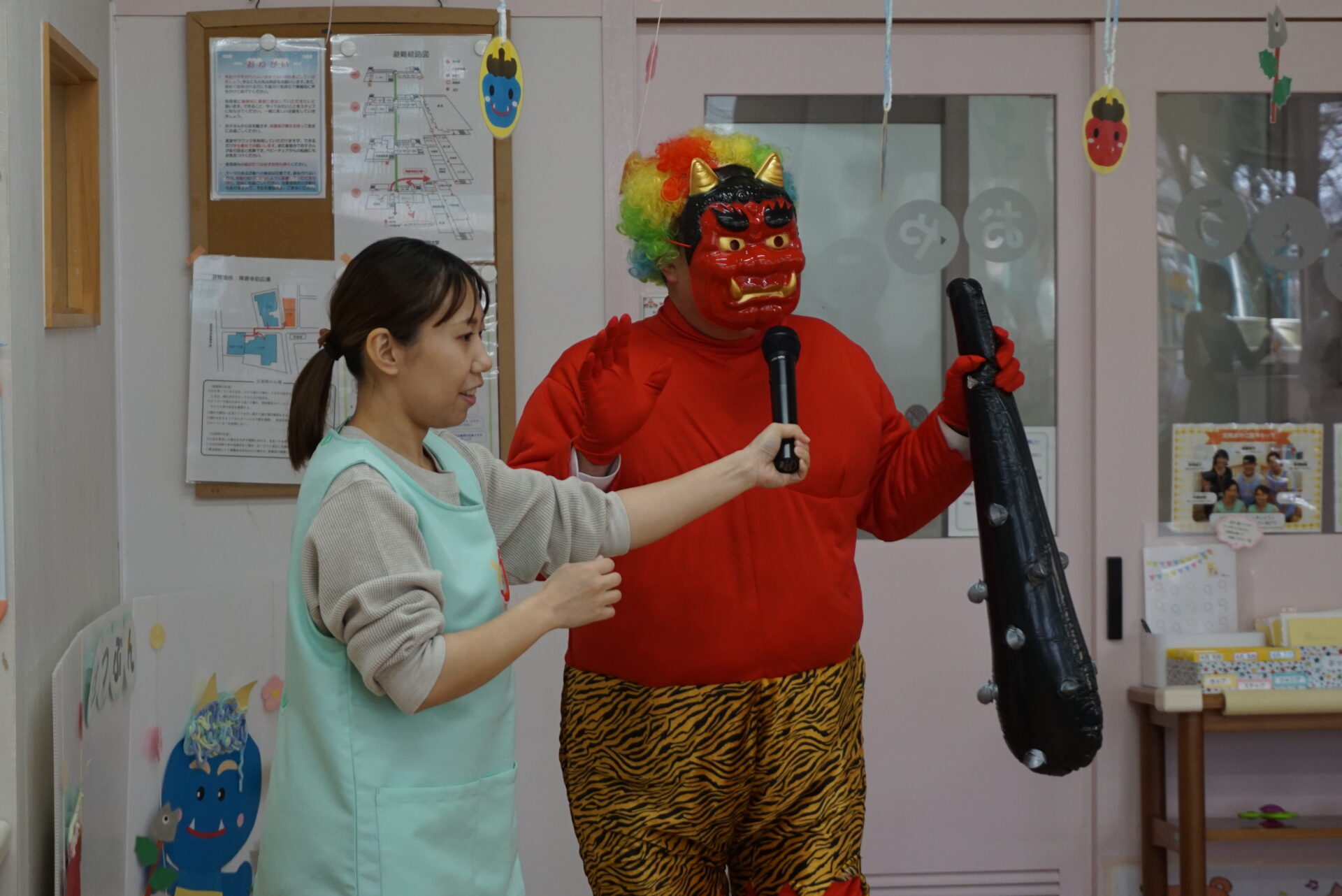

保育園や幼稚園では、毎月のようにさまざまな行事があります。2月といえば、「節分」。豆まきのような伝統行事の準備や子どもたちへの伝え方を工夫するのも保育士の大切な仕事の1つです。学内にある子育て支援施設、文教おやこ園でも「豆まき」が行われ、新聞紙を丸めて作った豆を、あか鬼さんめがけて勢いよく投げました。

節分には、どうして鬼がくるの?どうして、豆をまくの?知っているようで意外と知らない、節分のあれこれ。子どもたちに伝えるときに、しっかり意味を理解し、「どうやったら子どもたちが楽しく安全に学べるかな?」「鬼を怖がりすぎず、遊びながら日本の伝統や慣習などを伝えたいな」・・・。保育士の工夫が光るところです。

節分という言葉には、「季節を分ける」という意味があり、昔の日本では、春は一年のはじまりとされ、特に大切にされてきました。春が始まる前の日、冬と春を分ける日を節分と呼び、一年の始まりに、悪いもの(鬼)を追い払い、良いもの(福)を呼び込むために、豆まきをしたり、恵方巻を食べたりします。

鬼はどこにでもいて、子どもたちの心の中に入ってくることも。泣き虫おに、おこりんぼうおに、やだやだおに、ちらかしおに…。鬼が嫌いな、鰯やひいらぎを飾り、「鬼は外!福はうち!」のかけ声と共に、豆をまいて鬼をやっつけよう!

あか鬼さんは「もう悪いことはしません。改心します。仲良しになってください」などと園児たちに懇願しました。

あか鬼さんを見て泣き出す園児さんもいましたが、最後はあか鬼さんとグータッチができました。

生活に季節の節目を作り、日々の暮らしを彩る年中行事。正月遊び・豆まき・ひな祭り・七夕・・・季節の行事やイベントを通じて、子どもたちは自然とのつながりを肌で感じ、その大切さや喜びを学び、感性や創造性を育むことができます。文教女子では、学内にある子育て支援施設「文教おやこ園」で年中行事を楽しむ子ども達と保護者の様子を見学したり、いっしょに体験する環境が整っています。どの学科専攻の学生もみんなで行事を楽しみましょう。