11月14日、生活文化専攻の1・2年生が稲沢市荻須記念美術館にて開催中の「特別展 荻須高徳リトグラフ展」を鑑賞しました。1年生は「デザイン基礎」、2年生は「プレゼンテーション演習」の授業の一環として訪れ、学芸員の方に丁寧な解説をしていただきながら、“作品を見る目”だけでなく、“デザインの視点”や“伝える技術”にも注目しながら展覧会を楽しみました。

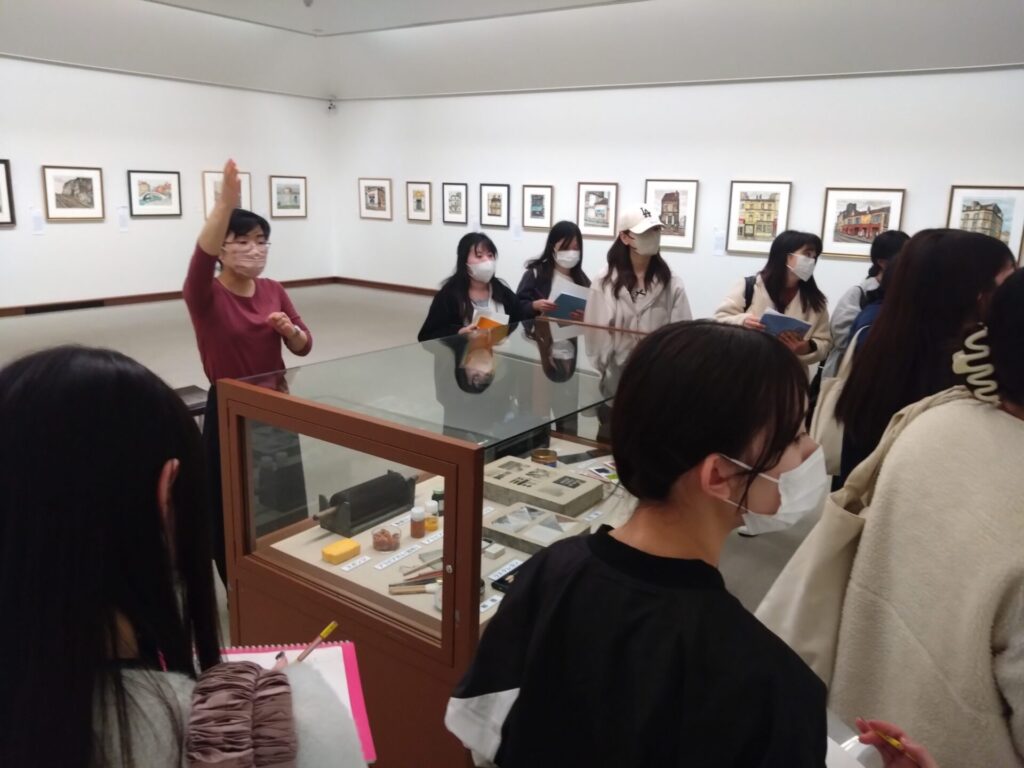

最初の展示室では、荻須高徳の人物像からリトグラフの仕組みまで、学芸員の方がわかりやすく説明してくださいました。多くの学生にとって耳慣れない「リトグラフ」という技法。石版の上で“彫らずに描く”という独特の方法や、7〜9色もの版を重ねて作り出される色彩、油彩画とは異なる透明感のある表現など、普段の鑑賞では気づきにくい制作背景を知ることで、作品への理解が大きく深まりました。

また、「この絵には何色が使われていると思いますか?」といった問いかけを交えながら進められる解説により、学生たちは受け身ではなく“考えながら鑑賞する”体験をすることができました。「聞くだけでなく理解が深まった」「今まで気づけなかった視点が見えた」といった声も多く、色づかいや構図など、デザイン面での学びが印象に残ったようです。

展示では、メッセージカードの図案やポスターの原画など、油彩とは異なる“デザイン的な”作品にも触れることができました。受け手を意識した色選びや構成の工夫に、学生たちは「どんな場面で使われるのか」「色の意図は何か」と想像しながら鑑賞をしていました。

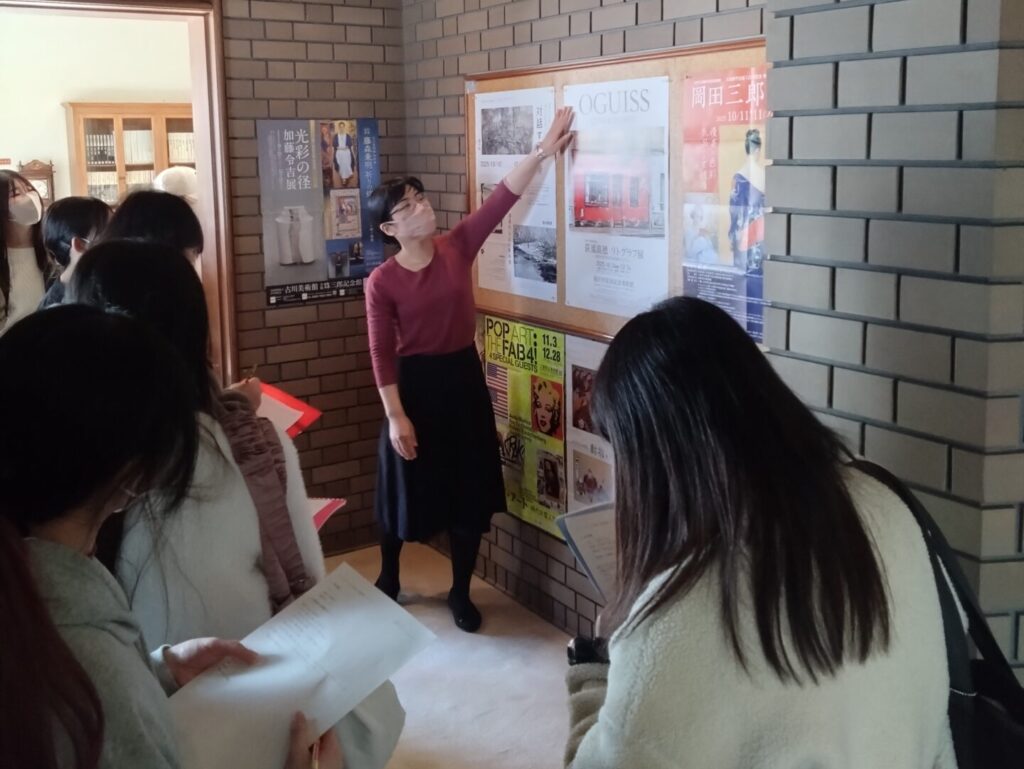

つづいて、他館ポスターやチラシを掲示したスペースへ移動し、今回の特別展ポスター制作の裏話や展覧会グッズ制作の舞台裏も伺いました。色の選択、文字配置、写真とのバランスなど、実際の授業や制作に直結する話が多く、「実物を見ながら学べてわかりやすかった」「プロの判断基準がとても参考になった」という感想が多く聞かれました。

今回の鑑賞では、作品だけでなく「学芸員の話し方」も学生の大きな学びとなりました。多くの学生が挙げていたポイントは、「目を見て話す」「明るいトーンで伝える」「難しい言葉は使わず、順序立てて説明する」「時々質問を投げ、考える時間をつくる」パンフレットなど“実物”を見せながら話す」といったプレゼンテーションの技法そのもの。「プロの伝え方はこうやって相手を引き込むのか」という気づきを得た学生が多くいました。

「説明を聞いてから作品を見ると見え方が全然違った」「背景を知ると鑑賞がもっと楽しくなった」「デザインの参考になる部分が多かった」など、“見る”とはどういうことか、“伝える”とはどういうことか——。その両方を実感できた今回の鑑賞は、学生の視点を大きく広げる時間となりました。

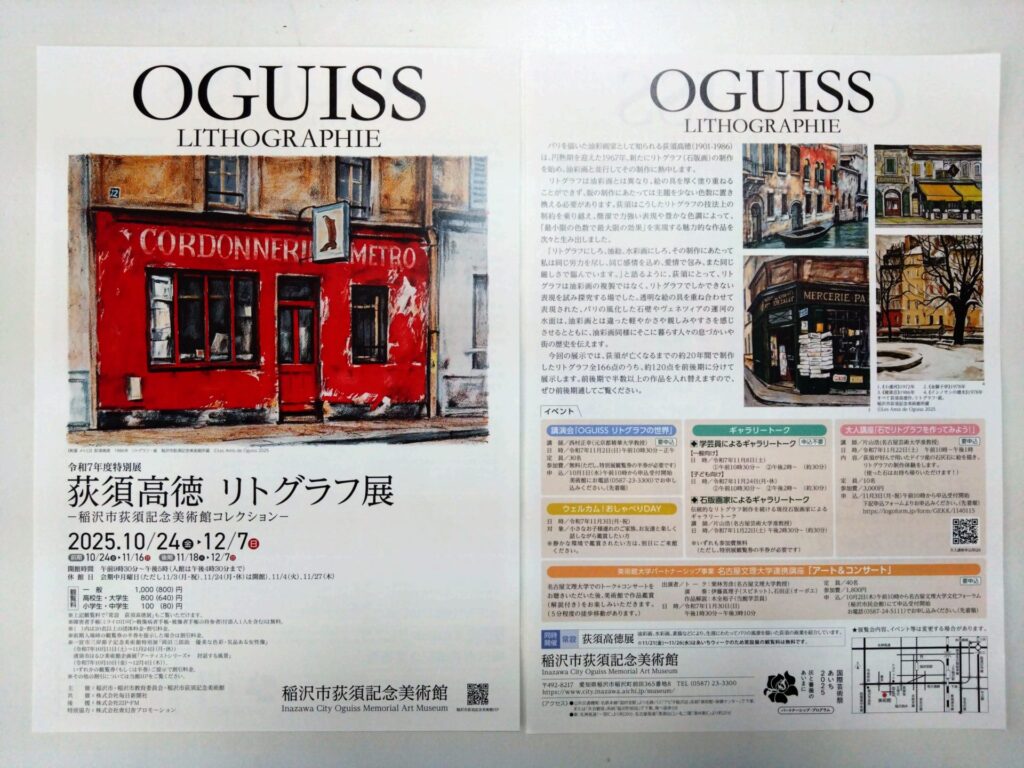

荻須高徳リトグラフ展は、前期と後期で作品の入れ替えがあり、12月7日まで開催されています。いちょうが色づく秋、美術鑑賞とともに心豊かな時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。